Embrassant autant les arts plastiques que la littérature, l’architecture que la photographie, la mode que la cuisine…

le futurisme italien s’est, dès 1910, penché sur le rapport singulier au nouveau monde sonore. Le compositeur

Francisco Balilla Pratella (1880-1955) a alors écrit, en 1911, un manifeste qui incitait à détester les esthétiques

de Giacomo Puccini, Claude Debussy et Richard Strauss et qui poussait à déserter ostensiblement les écoles de

musique.

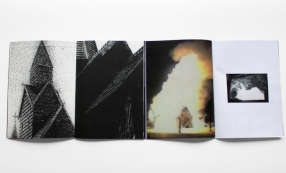

Au début du XXe siècle, les colonnes du Figaro éclairaient les arcanes de l’expérience et de la connaissance, publiant par exemple l’important texte sur Le Symbolisme de Jean Moréas ou le Manifeste de l’humanisme de Fernand Gregh. Dans ce contexte intellectuel, la une du journal français accueillait, le 20 février 1909, le Manifeste du futurisme rédigé par le jeune poète et dramaturge italien Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944). Prônant une avant-garde totalisatrice qui débouchera sur la mise en pratique de « mots en liberté », d’une « poésie murale », de la « ciné-peinture »… cette proclamation officielle militait pour « l’amour du danger », le « mouvement

agressif », la « beauté de la vitesse »… la glorification de la guerre et la démolition des musées…

Embrassant autant les arts plastiques que la littérature, l’architecture que la photographie, la mode que la cuisine… le futurisme italien s’est, dès 1910, penché sur le rapport singulier au nouveau monde sonore. Le compositeur Francisco Balilla Pratella (1880-1955) a alors écrit, en 1911, un manifeste qui incitait à détester les esthétiques de Giacomo Puccini, Claude Debussy et Richard Strauss et qui poussait à déserter ostensiblement les écoles de musique. Une des règles d’or désirait cerner « l’âme des chantiers, des trains, des transatlantiques, des automobiles et des aéroplanes ».

Théoricien zélé de L’Art des bruits (1913), le peintre Luigi Russolo (1885-1947) a ensuite revendiqué tous azimuts les vertus catégorielles du « son-bruit » (qu’il provienne des percussions primitives ou des ressorts machiniques, des cris d’animaux ou des râles humains). « Nous prenons infiniment plus de plaisir à combiner idéalement des bruits de tramways, d’autos, de voitures et de foules criardes qu’à écouter encore, par exemple, L’Héroïque ou La Pastorale », a-t-il révélé au cœur de son texte épistolaire achevé le 11 mars 1913. Ouvrant la voie à une qualité d’écoute inédite et à une nouvelle forme de volupté acoustique, ce violoniste amateur affirmait dans son credo que le bruit avait « le pouvoir de nous rappeler à la vie ».

Les retentissements sonores du futurisme italien se repéreront assez vite dans les œuvres d’Eric Satie, de Francis Poulenc (présence de machine à écrire ou de roue de loterie dans l’orchestre) ou d’Arthur Honegger (célébration de la locomotive avec Pacific 231) ou même dans les partitions russes vénérant le monde de l’usine (Mossolov, Prokofiev, Chostakovitch…). Dès lors, à poursuivre le sillon tracé par les musiciens futuristes, pensons à ceux qui, de près ou de loin, ont rendu hommage à Luigi Russolo : Pierre Henry – auteur de Futuristie en 1975 –, Daniele

Lombardi ou Marco Giommoni, pour le domaine savant ; Test Dept, Die Krupps ou Einstürzende Neubauten… pour l’univers pop. Songeons également à ces créateurs qui se sont épanouis au travers de l’expression du « son sale » et du dérangement parasitaire plutôt que dans le consensus flagornant la consonance à outrance (Pierre

Schaeffer, Giacinto Scelsi, Iannis Xenakis, John Cage, Helmut Lachenmann, Mathias Spahlinger, Michael Levinas, Fausto Romitelli, Raphaël Cendo, Franck Bedrossian, Enno Poppe, Yann Robin…).

Autant de défis adressés aux étoiles d’hier et d’aujourd’hui, autant d’œuvres à découvrir dans ce cycle symboliquement intitulé Futurismes…

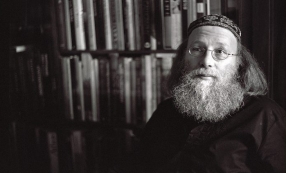

Pierre Albert Castanet

Publié par Benoît Montigné

En savoir plus

En ce moment / À venir

Chargement des événements...